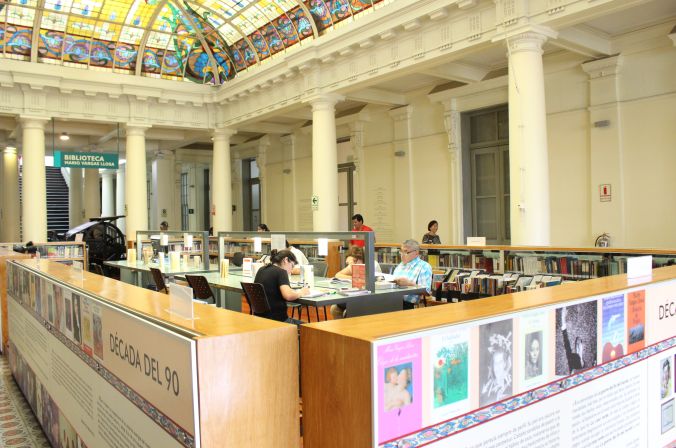

La Biblioteca Mario Vargas Llosa pone a disposición del público lector la lista de las novedades del mes de setiembre, en donde podrá encontrar libros de la colección Biblioteca Puneña, donados por la Universidad del Altiplano, además, de títulos interdisciplinarios, estudios literarios y gran variedad de textos literarios peruanos y universales. Entre ellos tenemos la biografía elemental del poeta Carlos Oquendo de Amat escrita por José Luis Ayala, una selección de artículos académicos en torno a la obra de Guamán Poma de Ayala, el ensayo de Raúl Porras Barrenechea acerca del origen del nombre del Perú, entre otros. A continuación, presentamos una selección de diez novedades con sus respectivas sinopsis.

Biblioteca Puneña

- Carlos Oquendo de Amat: Cien metros de biografía de José Luis Ayala Olazával

Esta es la biografía más completa del poeta puneño Carlos Oquendo de Amat. En ella, José Luis Ayala profundiza en todas las aristas posibles que puedan rodear al poeta: su genealogía, el contexto intelectual y político del Perú y Puno en los primeros años del siglo XX, su relación con los intelectuales y artistas de la época, su vida política, su renuncia a la poesía, sus lecturas, la composición y publicación de su única obra, Cinco metros de poesía, sus destierros y encarcelamientos, valorización de su poesía, etc. El libro cuenta, además, con fotografías y extensos testimonios de personas cercanas al poeta.

Esta es la biografía más completa del poeta puneño Carlos Oquendo de Amat. En ella, José Luis Ayala profundiza en todas las aristas posibles que puedan rodear al poeta: su genealogía, el contexto intelectual y político del Perú y Puno en los primeros años del siglo XX, su relación con los intelectuales y artistas de la época, su vida política, su renuncia a la poesía, sus lecturas, la composición y publicación de su única obra, Cinco metros de poesía, sus destierros y encarcelamientos, valorización de su poesía, etc. El libro cuenta, además, con fotografías y extensos testimonios de personas cercanas al poeta.

Ayala, José Luis (2015). Carlos Oquendo de Amat: Cien metros de biografía. 2a ed. Puno: Universidad Nacional del Altiplano, 512 pp.

- Danzas y bailes del altiplano de José Portugal Catacora

Con el fin de rescatar y preservar las manifestaciones artísticas y culturales de los hombres originarios y contemporáneos de la zona andina, José Portugal reúne en este estudio antropológico 21 danzas típicas del Altiplano. Estas se dividen en dos: las antiguas, aquellas que se practicaban antes de la llegada de los españoles; y las actuales, de mayor complejidad cultural y creadas en la época colonial y republicana. De cada una se especifica su denominación, origen, significado, coreografía, vestuario, y música. El libro cuenta, además, con ilustraciones de los atuendos utilizados para las respectivas danzas.

Con el fin de rescatar y preservar las manifestaciones artísticas y culturales de los hombres originarios y contemporáneos de la zona andina, José Portugal reúne en este estudio antropológico 21 danzas típicas del Altiplano. Estas se dividen en dos: las antiguas, aquellas que se practicaban antes de la llegada de los españoles; y las actuales, de mayor complejidad cultural y creadas en la época colonial y republicana. De cada una se especifica su denominación, origen, significado, coreografía, vestuario, y música. El libro cuenta, además, con ilustraciones de los atuendos utilizados para las respectivas danzas.

Portugal Catacora, José (2015). Danzas y bailes del altiplano. 1a ed. Puno: Universidad Nacional del Altiplano, 261 pp.

Colección Interdisciplinaria

- Locos de la colonia de Hermilio Valdizán

Este libro trata sobre las enfermedades mentales en la época colonial peruana: las formas de diagnosticar, los tratamientos que seguían y las interpretaciones que la sociedad tuvo de ellas. Histéricos, epilépticos, locos morales, pervertidos sexuales, maniacos, melancólicos, alcohólicos, seniles y endemoniados son los sujetos de análisis psiquiátrico-histórico que emplea el doctor Hermilio Valdizán para construir su texto, el mismo que se vale de documentos de la época colonial y de los primeros años de la República: crónicas de indias, tradiciones literarias, anales de inquisición, poemas, relatos y testimonios.

Este libro trata sobre las enfermedades mentales en la época colonial peruana: las formas de diagnosticar, los tratamientos que seguían y las interpretaciones que la sociedad tuvo de ellas. Histéricos, epilépticos, locos morales, pervertidos sexuales, maniacos, melancólicos, alcohólicos, seniles y endemoniados son los sujetos de análisis psiquiátrico-histórico que emplea el doctor Hermilio Valdizán para construir su texto, el mismo que se vale de documentos de la época colonial y de los primeros años de la República: crónicas de indias, tradiciones literarias, anales de inquisición, poemas, relatos y testimonios.

Valdizán, Hermilio (1988). Locos de la colonia. 1a ed. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 180 pp.

- La palabra permanente. Verba manent, scripta volant: Teoría y prácticas de la oralidad de Juan Biondi y Eduardo Zapata

La oralidad y la escritura, sistemas comunicativos en constante conflicto, son nuevamente el centro de atención para los lingüistas Juan Biondi y Eduardo Zapata. Ellos plantean un tercer sistema actual: la electronalidad, el cual tiene mayor vinculación con el sistema oral. Estas tres tecnologías comunicativas conviven y organizan los estratos sociales; no se excluyen una a la otra, pero siempre domina una de ellas. Para los autores, es la oralidad la que ha permanecido siempre en boga, además de ser el soporte de la sociedad peruana, por más sometimiento que haya tenido frente a la escribalidad. Los autores exponen estas ideas y las aplican en diferentes momentos y lugares del Perú: como la época de la violencia en el Perú, las calles de Lima y las ciudades y comunidades del Cusco.

La oralidad y la escritura, sistemas comunicativos en constante conflicto, son nuevamente el centro de atención para los lingüistas Juan Biondi y Eduardo Zapata. Ellos plantean un tercer sistema actual: la electronalidad, el cual tiene mayor vinculación con el sistema oral. Estas tres tecnologías comunicativas conviven y organizan los estratos sociales; no se excluyen una a la otra, pero siempre domina una de ellas. Para los autores, es la oralidad la que ha permanecido siempre en boga, además de ser el soporte de la sociedad peruana, por más sometimiento que haya tenido frente a la escribalidad. Los autores exponen estas ideas y las aplican en diferentes momentos y lugares del Perú: como la época de la violencia en el Perú, las calles de Lima y las ciudades y comunidades del Cusco.

Biondi, Juan & Zapata, Eduardo (2006). La palabra permanente. Verba manent, scripta volant: Teoría y prácticas de la oralidad. 1a ed. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 475 pp.

Estudios Literarios

- Forasteros en tierra extraña de Gabriel T. Saxton-Ruiz

Este estudio presenta la reacción artística-ideológica que ha tenido la narrativa peruana reciente frente a los hechos de violencia política acaecidos entre los años 80 y 90 en nuestro país. Dicha forma de representación —dice el autor— linda entre el hecho violento y la postura ético-ideológica ambigua frente a dicho hecho. Los obras tratadas son La noche de Morgana (2005) de Jorge Eduardo Benavides, La hora azul (2005) de Alonso Cueto, Abril rojo (2006) de Santiago Roncagliolo y Radio Ciudad Perdida (2007) de Daniel Alarcón.

Este estudio presenta la reacción artística-ideológica que ha tenido la narrativa peruana reciente frente a los hechos de violencia política acaecidos entre los años 80 y 90 en nuestro país. Dicha forma de representación —dice el autor— linda entre el hecho violento y la postura ético-ideológica ambigua frente a dicho hecho. Los obras tratadas son La noche de Morgana (2005) de Jorge Eduardo Benavides, La hora azul (2005) de Alonso Cueto, Abril rojo (2006) de Santiago Roncagliolo y Radio Ciudad Perdida (2007) de Daniel Alarcón.

Saxton-Ruiz, Gabriel (2012). Forasteros en tierra extraña. 1a ed. Lima: Editorial Universitaria, 221 pp.

- Guamán Poma de Ayala: las travesías culturales de Mauro Mamani Macedo (ed.)

Aquí tenemos una selección de las ponencias que se dieron en el “I Congreso Internacional Interdisciplinario Guamán Poma de Ayala: las Travesías Culturales” (octubre 2014) en torno al libro Nueva corónica y buen gobierno. Esta obra es abordada desde diferentes disciplinas académicas y culturales: literatura, lírica, antropología, arqueología, etnografía, filosofía, iconografía, educación y la problemática de la violencia. Lo cual demuestra la actualidad, complejidad y riqueza que hay —y que se sigue descubriendo— en la obra del cronista indio.

Aquí tenemos una selección de las ponencias que se dieron en el “I Congreso Internacional Interdisciplinario Guamán Poma de Ayala: las Travesías Culturales” (octubre 2014) en torno al libro Nueva corónica y buen gobierno. Esta obra es abordada desde diferentes disciplinas académicas y culturales: literatura, lírica, antropología, arqueología, etnografía, filosofía, iconografía, educación y la problemática de la violencia. Lo cual demuestra la actualidad, complejidad y riqueza que hay —y que se sigue descubriendo— en la obra del cronista indio.

Mamani Macedo, Mauro [ed.] (2016). Guamán Poma de Ayala: las travesías culturales. 1a ed. Lima: Pakarina Ediciones, 277 pp.

Literatura Universal

- Cuentos reunidos de Clarice Lispector

“Los cuentos de Clarice Lispector aquí reunidos constituyen la parte más rica y variada de su obra, y revelan por completo el trazo incandescente que dejó la escritura brasileña en la literatura iberoamericana contemporánea. En todo cuanto escribió está la misma angustia existencial, similar búsqueda de la identidad femenina y, más adentro, de su condición de ser humano. En sus cuentos hay, ciertamente el vuelo ensayístico, la fulguración poética, el golpe chato de la realidad cotidiana, la historia interrumpida que podría continuar, como la vida más allá de la anécdota”.

“Los cuentos de Clarice Lispector aquí reunidos constituyen la parte más rica y variada de su obra, y revelan por completo el trazo incandescente que dejó la escritura brasileña en la literatura iberoamericana contemporánea. En todo cuanto escribió está la misma angustia existencial, similar búsqueda de la identidad femenina y, más adentro, de su condición de ser humano. En sus cuentos hay, ciertamente el vuelo ensayístico, la fulguración poética, el golpe chato de la realidad cotidiana, la historia interrumpida que podría continuar, como la vida más allá de la anécdota”.

Lispector, Clarice (2013). Cuentos reunidos. 1a ed. Madrid: Siruela, 501 pp.

- Martín Fierro de José Hernández

Triste y desconsolado, el gaucho y payador Martín Fierro nos canta las desventuras de su vida. Vida que fue feliz cuando trabajaba libre y plácidamente en su rancho hasta que fue obligado a hacer servicio militar. Desde aquel momento es que su vida cambia radicalmente a la malaventura. En esta edición encontramos los dos libros de José Hernández que trata sobre la vida del gaucho: El gaucho Martín Fierro (1872) y La vuelta de Martín Fierro (1879). Cuenta, además, con un extenso estudio crítico en donde se trata sobre los personajes, el espacio, el tiempo y los aspectos de la creación poética en los dos libros de José Hernández.

Triste y desconsolado, el gaucho y payador Martín Fierro nos canta las desventuras de su vida. Vida que fue feliz cuando trabajaba libre y plácidamente en su rancho hasta que fue obligado a hacer servicio militar. Desde aquel momento es que su vida cambia radicalmente a la malaventura. En esta edición encontramos los dos libros de José Hernández que trata sobre la vida del gaucho: El gaucho Martín Fierro (1872) y La vuelta de Martín Fierro (1879). Cuenta, además, con un extenso estudio crítico en donde se trata sobre los personajes, el espacio, el tiempo y los aspectos de la creación poética en los dos libros de José Hernández.

Hernández, José (2010). Martín Fierro. 16a ed. Madrid: Cátedra, 351 pp.

Literatura Peruana

- El nombre del Perú de Raúl Porras Barrenechea

Raúl Porras Barrenechea incursiona en la búsqueda rigurosa del origen del nombre del Perú. Para ello hace uso recurrente de documentos históricos y crónicas de los primeros años de la conquista española. Concluye afirmando que el nombre del Perú proviene de una variación del nombre de un cacique panameño llamado Birú. Este libro cuenta, además, con una segunda parte titulada “El nombre del Perú en el Congreso de Peruanistas”, en donde se pone a debate el nombre de nuestro país junto a otros historiadores como Paul Rivet y Hermann Trimborn.

Raúl Porras Barrenechea incursiona en la búsqueda rigurosa del origen del nombre del Perú. Para ello hace uso recurrente de documentos históricos y crónicas de los primeros años de la conquista española. Concluye afirmando que el nombre del Perú proviene de una variación del nombre de un cacique panameño llamado Birú. Este libro cuenta, además, con una segunda parte titulada “El nombre del Perú en el Congreso de Peruanistas”, en donde se pone a debate el nombre de nuestro país junto a otros historiadores como Paul Rivet y Hermann Trimborn.

Porras Barrenechea, Raúl (2016). El nombre del Perú. 2a ed. Lima: Lápix Editores, 87 pp.

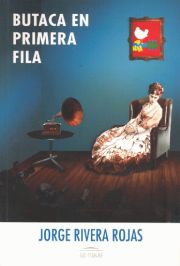

- Butaca en primera fila de Jorge Rivera Rojas

Butaca en primera fila contiene 39 microrrelatos y una micronovela en donde el autor despliega, de manera amena, circunstancias y recreaciones biográficas en la vida de conocidos personajes. Así, podemos encontrar a Chocano, César Vallejo, Pedro de Candia o Hemingway en situaciones, algunas de ellas, significativas o, simplemente, caseras. Otros temas tratados son la música, el cine, la mitología y la historia. Todos estos expuestos en momentos concretos y de manera familiar por el narrador.

Butaca en primera fila contiene 39 microrrelatos y una micronovela en donde el autor despliega, de manera amena, circunstancias y recreaciones biográficas en la vida de conocidos personajes. Así, podemos encontrar a Chocano, César Vallejo, Pedro de Candia o Hemingway en situaciones, algunas de ellas, significativas o, simplemente, caseras. Otros temas tratados son la música, el cine, la mitología y la historia. Todos estos expuestos en momentos concretos y de manera familiar por el narrador.

Riveras Rojas, Jorge (2014). Butaca en primera fila. 1a ed. Lima: La nave, 67 pp.

Estas novedades se encuentran en nuestro catálogo en línea y puedes ubicarlas aquí