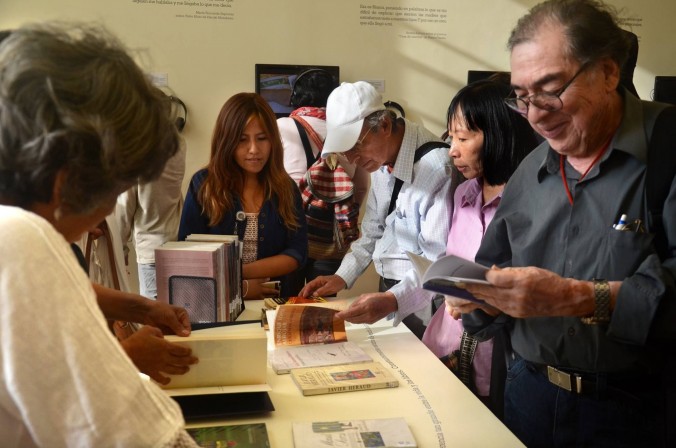

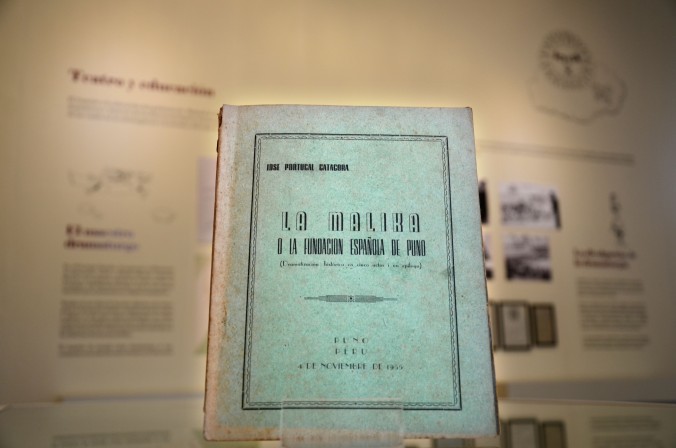

En el contexto de la exposición Unos señores que parecen de verdad pero son de mentira. Teatro peruano para niños en el siglo XX, el jueves 2 de junio, a las 7:00 p.m., en la Sala de Exposición 1, de la Casa de la Literatura Peruana (Jr. Áncash 207, Centro Histórico de Lima), se presentará el audio de la obra de radioteatro La Malika o La fundación de Puno, del autor José Portugal Catacora.

La obra fue escrita en el año 1955 como teatro escolar con el fin de dar a conocer la historia de Puno entre las nuevas generaciones. El audio se halló en cintas magnetofónicas que conservaba su hijo, Carlos Portugal.

Esta obra ha sido representada en escena con títeres en la década del 50 por los alumnos del Instituto de Experimental de Educación de Puno. Otra de las representaciones fue un radioteatro, que estuvo a cargo de los alumnos del Colegio San Carlos.

Los comentarios estarán a cargo del escritor puneño José Luis Ayala y Carlos Portugal, hijo del autor de la obra.

Argumento de La Malika o la fundación española de Puno

En la ciudad de Orkopata vive Malika junto a su familia, quienes son descendientes de los incas. Un día llega a su hogar José Salcedo, desertor del ejército español, huyendo de los suyos y buscando refugio.

Malika se enamora de Salcedo, un español con deseos de gloria que lo impulsan a viajar para buscar mejor suerte. Para evitar su partida, Malika le revelará el secreto que guarda su familia desde la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo.

“Uno de los nueve temas que explican los acontecimientos que precedieron a la fundación española de Puno lo hemos dramatizado en un boceto de cinco actos y un epílogo, con el fin de mantener redivivo la evocación de nuestro pasado en el alma y el corazón de nuestras generaciones”, señala el autor en la presentación del libro que recoge su obra.

Sobre el autor

José Portugal Catacora (1911-1998). Educador puneño. Es uno de los fundadores de la literatura infantil en el Perú, su primer libro Niños del Kollao se publicó en 1937. Asimismo, participó en la creación de los Núcleos Rurales Campesinos. Fue discípulo de José Antonio Encinas, quien lo orientó para la creación del Instituto Experimental de Educación de Puno, centro educativo que Portugal dirigió y es considerado su proyecto educativo más importante.