El catedrático y poeta Rubén Quiroz compartió su punto de vista sobre la relación entre la filosofía y la literatura a lo largo de la historia. Esto durante la charla que se desarrolló en la Sala de Exposición Permanente de la Casa de la Literatura Peruana el miércoles 17 de mayo.

“Podemos considerar que habrían elementos que atraviesan la filosofía y la literatura como son la búsqueda por traducir, decodificar, intentar aprehender lo real, la realidad (…) Encontramos esta vinculación. No son modelos de conocimiento antagónicos“, explica.

“Algunos postulan que el asunto filosófico está buscando la verdad o pretenden dar respuesta sobre lo que existe o lo que no existe, sobre el sentido de la vida y la literatura también responde en muchos casos esto”, añade Rubén Quiroz.

El docente de Filosofía precisó sobre los Diálogos de Platón que si bien “hay personajes, hay una retórica que atraviesa los diálogos, que intenta conjurar algunas respuesta, no tienen objetivo de la representación escénica, tienen más bien un objetivo gnoseológico”.

“Los diálogos socráticos que han quedado instalados en la memoria de los géneros literarios. Tienen como pretensión, bajo el formato de diálogo, pensar la cuestión teórica sobre algunas definiciones de conocimiento, sobre el sistema de convivencia”, agregó.

Rubén Quiroz puntualizó que en Perú también se realizó alguna publicación bajo este formato como es el caso de Bernardo de Monteagudo, quien escribió Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos (1809). “Una reflexión sobre la tiranía y el juzgamiento de los pueblos”, precisó.

Borges y la filosofía

El catedrático explicó la relación entre el escritor argentino Jorge Luis Borges y la filosofía. Precisó que Borges era muy cercano a los pensamientos de Heráclito, Berkeley, Hume, Tomás de Aquino.

“En Funes el memorioso hay esta suerte de aprehender eternamente la realidad y el fracaso de esta aprehensión, lo que se llama en filosofía el nominalismo, como en el cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Borges está constante preocupado desde los cuentos sobre algunos campos que parecieran ser estrictamente de la filosofía”, acotó.

“La pregunta de si Borges es un filósofo o no tiene varias respuestas. Aquellos que defienden el gremio (de la filosofía) podrían decir que no, porque no ha escrito ningún tratado estrictamente filosófico, sin embargo, hay cuentos que se pueden orientar a esta reflexión sobre conceptos de tiempo, de espacio, de la propia razón de las existencias, es un modelo importante ha reconocer en Borges”, precisa.

Existencialismo y literatura

Rubén Quiroz destacó que en la corriente existencialista hubo una unión entre la filosofía y la literatura. “Sartre es un ejemplo de eso. De formación filosófica, con destrezas en los campos literarios, que incluso recibió un premio Nobel, que rechazó finalmente”.

“Los escenarios de las obras de Sartre tienen aporte notables que son reconocidos por los que nos dedicamos profesionalmente al estudio filosófico. Esto puede verse en obras como El ser y la nada. Es conocido su impacto en la corriente existencialista: la angustia de que el ser humano está condenado a ser libre. En el existencialismo está con Camus, Simone de Beauvoir. Filósofos existencialistas ha habido muy pocos.

Dentro de esta corriente existencialista mencionó a peruanos que estuvieron vinculados como es el el caso de Mario Vargas Llosa. “Seguía un concepto sartreano que se denomina la literatura comprometida, es decir, las ideas o propuesta que usa la artística literaria no puede dejar de lado ese compromiso social y ético. Esa es la ecuación que ellos consideran clave para hacer literatura”, precisó.

“Entre los filósofos existencialistas peruanos están Alberto Wagner de Reyna; Francisco Miró Quesada Cantuarias, siguió la fenomenología del existencialismo, pero creo que está más cerca al modelo existencialista de Camus; Augusto Salazar Bondy, quien fue atravesado por Husserl y Heidegger”, añadió.

Filosofía y literatura en el Perú

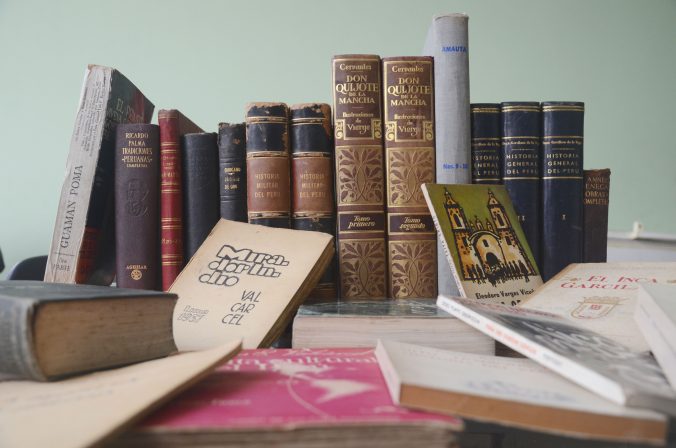

El docente Rubén Quiroz mencionó a algunos escritores que transitaron los campos de la filosofía, y viceversa, filósofos que exploraron la literatura de nuestro país.

“José Carlos Mariátegui comenzó como poeta, pero no murió como poeta. Hizo su intento novelístico, y es un filósofo notable, ahí hay un ejemplo. Pedro Zulen gran filósofo peruano, notable, que también atravesó por la vía poética, pero su principal producción es filosófica”, explicó.

“Después hay algunos filósofos que han hecho algunas novelas, por ejemplo, Francisco García Calderón, es un filósofo importante, intentó algunas maneras literarias. González Prada, es un filósofo, pero también es un poeta. Hubo tiempo que los géneros estaban tan juntos que uno atravesaba con facilidad las disciplinas”, detalló.