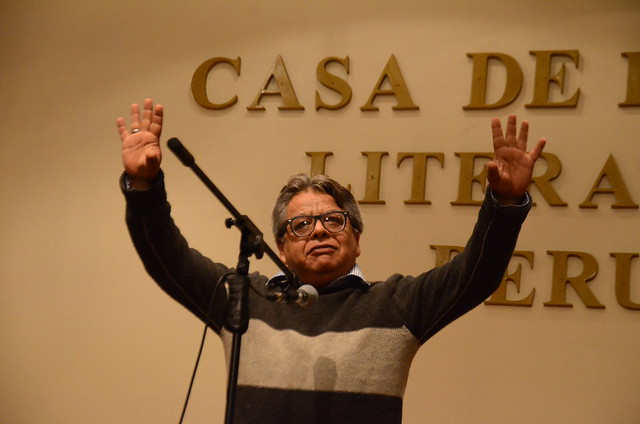

El Director General del Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados en la Biblioteca Nacional, Gerardo Trillo, tuvo a su cargo una nueva edición del Biblioconversatorio que esta vez se denominó Valorización del libro antiguo.

El historiador explicó que antes no había una norma específicamente para la tasación de libros, pero que “desde hace un año se está normando la valorización y la tasación” de las obras.

Añadió que si bien el método de tasación que se ha normado solo se usa en la Biblioteca Nacional, espera que en un futuro pueda ser usado por otras entidades.

Por otro lado, Gerardo Trillo se refirió a los libros que pueden ser considerados patrimonio. Indicó que para obtener dicha categoría estos deben cumplir una serie de requisitos y entre ellos dos: la relevancia de su contenido y su materialidad.

Además, explicó que el patrimonio tiene dos valores: el valor cultural vinculado a la valoración y un valor monetario relacionado a la tasación.

Acotó que en la Biblioteca Nacional la Dirección De Patrimonio Documental Bibliográfico es la que se encargada de ver de la tasación y valorización del patrimonio bibliográfico.

Diferencias entre tasación y valorización

El historiador sostuvo que es importante la valorización de un libro “para reconocer el patrimonio documental y bibliográfico; fortalecer la identidad y conciencia nacional; protección contra el tráfico ilícito; y la puesta en valor de nuestros bienes”.

Respecto de la tasación de una obra indicó que es importante para tramitar un seguro en las exposiciones, un seguro clavo a clavo, una póliza de seguro contra todo riesgo, en otros. En el caso de ser una biblioteca pública la tasación permitiría que pueda ingresar al Sistema Nacional de Bienes Públicos.

Criterios para identificar los valores que tienen los libros

“Los libros por ser antiguos no son importantes ni valiosos, ni cultualmente ni monetariamente. Podemos encontrar libros antiguos que son baratos, mientras podemos hallar otros que valen miles de dólares. Mucho del valor depende del tipo de libro, la rareza y el contexto”, precisó.

Gerardo Trillo indicó que la tasación más que para darle un valor al libro sirve para saber más acerca del ejemplar. Para ello habló de la labor heurística e indicó que se puede saber más de las obras a través de las guías de consulta, repertorios bibliográficos, revistas especializadas, monografías, catálogos bibliográficos, diccionarios biográficos, y en Internet.

El valor de un libro se puede ver en sus características extrínsecas e intrínsecas. Las primeras tienen que ver con los aspectos propios de la ediciones, el enfoque del tema y el contenido. Las intrínsecas son las adquiridas como la encuadernación, marcas de propiedad, autógrafas o dedicatorias, estado de conservación.

Dentro de estas características destacó la importancia de conocer la relevancia del autor, la obra y la edición.