Cronwell Jara Jiménez (Piura, 1949) recibirá el Premio Casa de la Literatura 2019 el jueves 25 de abril, a las 7:00 p.m. En el marco de este galardón compartimos un acercamiento a la historia alrededor de la novela Montacerdos.

Una tarde de 1979, Cronwell Jara estaba en la cafetería Don Machi, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando Américo Mudarra, director de la revista Lluvia, se le acercó y le contó que necesitaba cuentos para la publicación que dirigía. Hasta ese momento el autor de Patíbulo para un caballo solo había publicado poesía en revistas y era conocido como poeta.

Jara jiménez se ofreció a entregarle cuentos. “Entonces él se rió: ‘Tú, poetita nomás —me dijo—, de los haikus no pasas’. ‘Carajo’, le dije también riendo, ‘yo he escrito cuentos, ¿no sabías?'”, recuerda Jara en una entrevista de 1983 hecha por Roland Forgues. El escritor le narró a Américo Mudarra una historia de un niño y un cerdo. Le dijo que se la llevaría escrita. Cumplió. Al cabo de unos días, Cronwell Jara le entregó once carillas de un cuento titulado “Yococo”. Era la primera versión de Montacerdos.

Montacerdos, al igual que Hueso duro, la escribí rápido. Digamos que la historia ya estaba escrita y yo tecleaba nada más. Juntaba anécdotas de los chiquitos que juegan, de la casa de las palomas, de la mamá que cazaba ratas para sobrevivir, de la vez que le hicieron comer excremento a Yococo como prueba de valor. Esa historia yo la viví, pero quien la cuenta es una niña. Wáshington Delgado había dicho que la mejor literatura, la que más conmueve, es aquella contada por una persona inocente y generalmente es un niño, esa fue mi clave.

(Entrevista a Cronwell Jara Jiménez en 2019)

Antes de que se encontrará ese día con Américo Mudarra, la historia narrada por Maruja se había ido gestando. Primero con su llegada al barrio Mariscal Castilla, en el Rímac, donde vivió entre los seis y diecisiete años. Luego con su mudanza a la urbanización El Bosque. Se intensificó con su ingreso a San Marcos. La oportunidad de contarla fue el disparador.

Escribí Montacerdos por la nostalgia enorme que me produjo retirarme de mi barrio (para irme a la urbanización El Bosque) a los diecisiete años, porque ahí perdí a mis amigos.

Se acierta cuando uno escribe con el sentimiento. Quería que emocione, que guste. Hay cosas groseras, grotescas, terribles. Esa fue la realidad que viví, padecí, gocé y con la que me deslumbré. Entonces escribo de eso, no puedo mentirme, si no pusiera el lado grosero, duro, áspero, me sentiría mentiroso. Para mí la literatura te debe chocar, repeler, motivarte el vómito o hacerte delirar y llevarte al lado sublime.

(Entrevista a Cronwell Jara Jiménez en 2019)

Luego de escribirla y entregarle el texto a Américo Mudarra, no se pudo publicar. “Cuando lo leyó me dijo muy largo, pero está bueno”, recuerda Cronwell Jara. Hasta ese momento el relato se llamaba “Yococo” y así decidió enviarlo al Premio Copé de Cuento 1979 junto al cuento “¿Quién mató a Herminio Rojas?”. El resultado fue que la primera versión de Montacerdos no pasó el primer filtro del concurso, mientras que la historia sobre Herminio Rojas obtuvo una mención honrosa.

(Cuando salió el fallo del jurado) sentí como que no se valoraba (la obra). Me dije: ¿será porque hablo del barrio y el barrio es feo? Tiene al chico llagoso, tiene a los niños con legañas, que juegan en el fango, que montan cerdos. Corrí el riesgo (al enviarlo).

(Entrevista a Cronwell Jara Jiménez en 2019)

Después de ese momento, Cronwell Jara se dedicó a pulir el cuento: a reescribirlo, a sumergirse en sus recuerdos y afinar los detalles. Américo Mudarra le presentó a Esteban Quiroz, el segundo director de la revista Lluvia, y quien planeaba crear una editorial con el mismo nombre.

Armó una editorial, para mí la más prestigiosa del país en su momento. Nunca había visto libros tan bien editados. Lo admiré, y él nos quería mucho, porque éramos también del aula, colegas, amigos. No voy a olvidar que con él empecé a aparecer en libro. Un año antes había salido Hueso Duro en un folleto en el grupo editorial Diálogo.

(Entrevista a Cronwell Jara Jiménez en 2019)

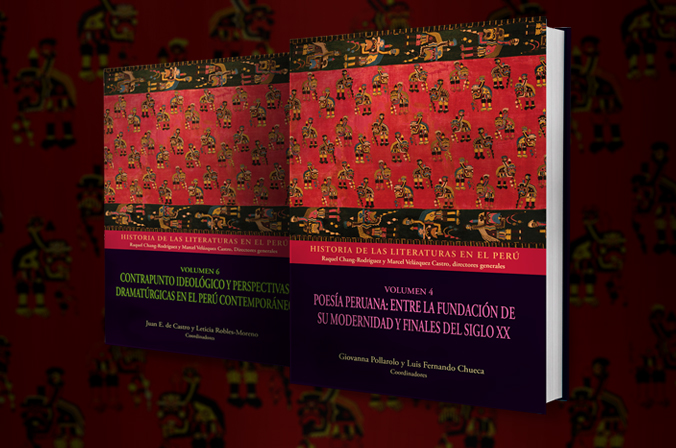

En 1981, bajo el sello Lluvia editores, apareció Montacerdos. Esta novela corta o cuento largo —no hay consenso en cómo denominarla— narra las peripecias vividas por una familia al llegar a una barriada en el Rímac. Solo vemos a la madre y a sus dos hijos: Yococo y su hermana menor, Maruja. Es ella quien narra esta historia inmersa en la marginalidad, la precariedad y la indiferencia.

Esta obra comparte el año de publicación con algunas novelas emblemáticas en nuestra narrativa: La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa; La vida exagerada de Martín Romaña, de Alfredo Bryce Echenique; y Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, de César Calvo. Sin embargo, no pasó desapercibida.

“Su aporte al tema de las barriadas y la marginalidad social es considerable. Los protagonistas (de Montacerdos), verdaderos marginados, confinados al último escalón de la degradación humana, están retratados ‘desde adentro’, con pleno conocimiento del mundo narrado. Jara vivió en la barriada Mariscal Castilla, fuente real de los personajes y sucesos de Montacerdos. Mejor que Ribeyro, Congrains o Arguedas conoce esa costra urbana”, comentó Ricardo González Vigil en 1982.

Desde su publicación, la novela breve de Cronwell Jara ha tenido más de cinco ediciones. En el 2015 fue traducida al italiano por la investigadora Giovanna Minardi, quien recorrió el barrio Mariscal Castilla en busca de las huellas de Yococo, quien había fallecido de niño. En el año 2016, tres escritores chilenos —Luis López-Aliaga, Diego Zúñiga y Juan Manuel Silva— crearon un sello editorial que lleva el mismo título de esta historia de culto. Para Zúñiga, Montacerdos “es una historia de fantasmas, a la manera de Pedro Páramo, una familia de muertos vivientes que transita de un lugar a otro en un mundo violento, inhóspito”.

—¿Montacerdos es real?

—Claro. Es tan real como los cerdos que estaban en los alrededores de la acequias, entre los fangos en Mariscal Castilla.

(Entrevista a Cronwell Jara Jiménez en 2019)

Yococo. Así le decían al niño de unos nueve años que inspiró este relato truculento, pero real. Jorge era el nombre del pequeño, a quien cada vez que le preguntaban “¿Cómo te llamas?”, respondía: “Yo-Coco”. Y así quedó bautizado e inmortalizado en esta obra que ha colocado a nuestro autor galardonado como una de las plumas más destacadas de nuestro país.