Todas las actividades de la Casa de la Literatura son gratuitas. La dirección es Jr. Áncash 207, Centro Histórico de Lima. Estación Desamparados, a una cuadra de la Plaza Mayor. Nuestro horario de atención es de martes a domingo de 10 a.m. a 7 p.m.

Sábado 20

Historias para disfrutar en familia

Los integrantes del Programa de Abuelas y abuelos Cuentacuentos serán los invitados de esta semana en los sábados de cuentacuentos. Actividad dirigida a familias con niñas y niños a partir de 5 años.

Lugar: Sala Carmen Taripha. Horario: 3:30 y 4:30 p.m. (dos funciones)

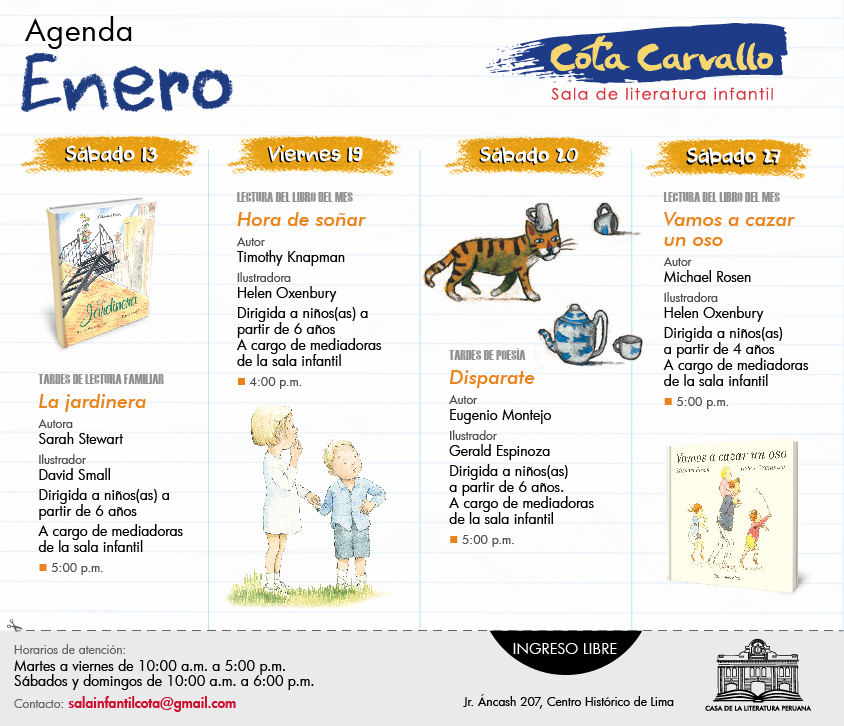

Tardes de poesía en familia

Las mediadoras de la sala infantil nos compartirán el poemario Disparate de Eugenio Montejo e ilustrado por Gerald Espinoza. La actividad está dirigida a niñas y niños desde los 6 años de edad.

Lugar: Sala de Literatura Infantil Cota Carvallo. Hora: 4:00 p.m.

Domingo 21

Exposición bibliográfica Leer la ciudad: Lima a través de los libros

A propósito del aniversario 483 de fundación de Lima, la Biblioteca Mario Vargas Llosa exhibirá publicaciones tanto de ficción como ensayos sobre la capital.

Lugar: Biblioteca Mario Vargas Llosa. Hora: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

El canto del Chilalo: memoria de la costa norte

Los orientadores de la Casa de la Literatura compartirán mitos de la tradición oral y el cuento popular de la costa norte de nuestro país, los cuales están plasmados en el mural realizado por el artista gráfico Jonatan Rivera, conocido como Jade. Más información.

Lugar: Bulevar de la Lectura Infantil. Hora: 4:00 p.m.

Teatro infantil PSST PSST

Madero Grupo Teatro presentará la historia de “Daba daba”, un hombre quien defiende a los animales de la selva de la caza ilegal.

Lugar: Auditorio. Hora: 6:30 p.m.

Además, el público podrá visitar nuestra exposición vigente:

Un espíritu en movimiento. Redes culturales de la revista Amauta. Estará abierta hasta marzo de 2018.

También nuestras tres salas de lectura:

Biblioteca Mario Vargas Llosa y el Café Literario (de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.) y la Sala de Literatura Infantil Cota Carvallo (martes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.). El servicio es gratuito, pero es necesario llevar DNI.

*Nota: la exposición permanente Intensidad y altura de la literatura peruana permanecerá cerrada hasta el 14 de febrero de 2018 debido a labores de mantenimiento.